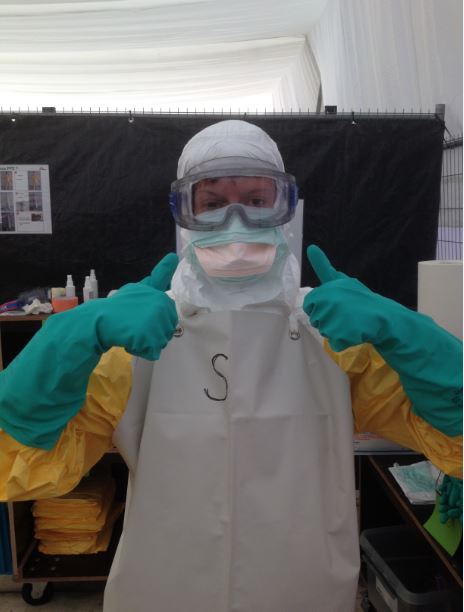

Linda Rieu est une ingénieure agronome qui a eu l’occasion de collaborer à de nombreuses reprises dans des programmes de développement dans différents pays d’Afrique. Il y a 10 ans, elle a décidé de se former dans le secteur humanitaire. Elle suit une formation pour être coordinatrice de projet en Eau Hygiène et Assainissement à l’Institut Bioforce en France. Linda devient alors WATSAN ! Cette formation lui permettra de réaliser une première mission avec Médecins sans Frontières en Guinée lors de l’épidémie d’Ebola.

Cette première mission sera un véritable choc pour elle. Linda enchaine différentes missions avec MSF. Dans cette interview, elle nous raconte son parcours, ses missions, etc. Un parcours très riche qui permet de comprendre les enjeux de la gestion de l’eau en mission humanitaire, mais également les impacts psychologiques de ces missions très intenses.

En 2023, Linda a créé une conférence gesticulée intitulée « Je ne suis plus un héro » qui retrace ses interrogations, ses connaissances et ses critiques vis-à-vis du secteur humanitaire. Une conférence gesticulée, c’est une représentation qui mélange :

- les savoirs « froids », c’est-à-dire les connaissances issues des recherches personnelles, des travaux universitaires, des ouvrages et auteurs de référence, et les

- les savoirs « chaud », c’est-à-dire les connaissances issues des expériences personnelles, les anecdotes, etc.

Ce type de format permet de créer une œuvre enrichissante et divertissante. Linda réussit particulièrement bien à retracer l’histoire et les enjeux de l’humanitaire tout en rythmant sa conférence avec des blagues, des abeilles et Daniel Balavoine !

Bref, une conférence gesticulée très proche des objectifs d’information et de vulgarisation du secteur humanitaire de Périple Humanitaire ! On valide, on encourage, on partage et on approfondie en l’invitant sur notre podcast !

Découvrez le parcours unique d’une travailleuse humanitaire qui a traversé des crises sanitaires majeures et qui aujourd’hui porte un regard critique sur le secteur de l’aide humanitaire. Dans son interview, Linda nous témoigne également les impacts psychologiques de ces missions difficiles. Un retour d’expérience qui n’est pas sans rappeler les interviews précédentes réalisées avec Marianne Kédia ou Stéphane Joli.