Le personnel infirmier représente une part très importante des travailleurs humanitaires engagés dans une mission médicale. Comment devient-on infirmier dans l’humanitaire ? Quelles sont les études nécessaires pour s’adapter à ce contexte ? Quelles sont les évolutions professionnelles possibles ?

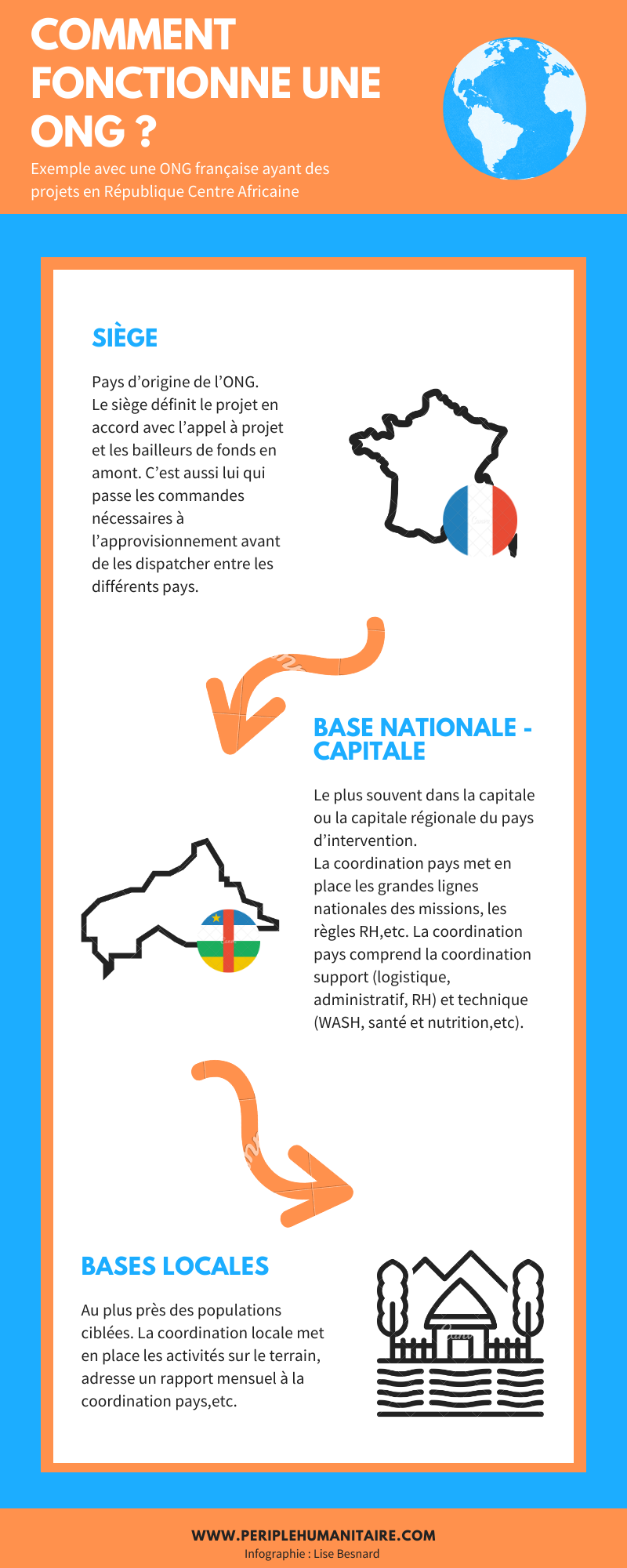

Lisa Merzaghi s’est engagée dans auprès de Médecins sans frontières après avoir effectué ses études d’infirmière en Suisse et validé un diplôme de médecine tropicale en Belgique. Ses différentes missions ont couvert des crises sanitaires majeures comme Ebola au Sierra Leone mais également des crises humanitaires de grandes ampleurs comme les déplacés et les réfugiés aux frontières de la République Centre Africaine ou en Grèce. Son expérience en pédiatrie et sa spécialisation en médecine tropicale lui ont permis de s’adapter au mieux aux missions auxquelles elle a participé et à assurer les soins nécessaires aux populations dans le besoin.

Être infirmière dans l’humanitaire c’est également la possibilité d’évoluer dans ses missions et dans les responsabilités exercées. L’organisation d’une mission médicale nécessite également les connaissances médicales des personnels de terrain pour mettre en place les actions nécessaires à la réussite du programme. L’expérience de Lisa nous permet d’avoir un vision complète de la polyvalence dont les infirmiers doivent faire preuve au quotidien.

Aujourd’hui, plus que jamais, le personnel médical et para-médical est nécessaire pour répondre aux différentes crises sanitaires, migratoires et environnementales qui éclatent un peu partout dans le monde. L’ONU estime qu’il existe une pénurie mondiale du personnel de santé qui représenterait plus de 50% des besoins actuels et que 9 millions de sages-femmes et d’infirmiers supplémentaires dans le monde seraient nécessaires pour atteindre la converture sanitaire universelle à l’horizon 2030.

En plus de son engagement sur le terrain, Lisa est également contributrice pour le média Echo Solidaire (https://echo-solidaire.org/). Dans le cadre de la journée mondiale de l’aide humanitaire qui se tient le 19 Août 2020, Périple Humanitaire s’est associé à Echo solidaire et à Carnet de Bord Humanitaire (www.cdb-humanitaire.fr). Cette journée est l’occasion de rendre hommage aux personnels infirmiers et sages-femmes dont l’ONU a décrété que l’année 2020 leur était dédiée.